标杆管理的方法:五步定点赶超法

产品详细介绍:

标杆管理作为一个管理工具看似容易,似乎一点就透,看起来就像是一种竞争比较而已,但如果想让其在组织的发展中起到关键作用,就必须依靠系统、周密、可行的流程,按照标杆管理的方法严格执行,才能确保目标的达成和效果的持续,否则就永远只是别人家的做法,自己只是学到了一点儿皮毛,甚至感觉不过尔尔,造成组织的士气更加低落。

这里笔者通过和大家伙儿一起来分享标杆管理五步法,来明确标杆管理的方法和流程(图1)。

标杆管理即不像其看起来那么简单,也不像想象中的那样速效,标杆管理意味着变革,而变革常常要求付出代价并面临阻力,因此进行标杆管理首先要做好充足的准备,这种准备不仅包括资源上的,还包括心理上的。

标杆管理是一个持续性的过程,同时也是一个涉及到组织变革的过程,所以必须组建一个强有力的标杆管理小组,以切实负责所有从准备到实施到复盘的具体事宜。为便于标杆管理工作的开展,小组应当由组织的主要领导者负责,在整个工作期间要确保小组成员都有明确的角色和责任,可处理标杆管理过程中产生的问题,及时协调资源,明确或调整方向,这是项目实施的根本保证。

由于标杆管理是一个涉及变革的过程,最为关键的是组织领导层的重视,甚至这就是一个一把手工程,不是一阵风,刮过了就没了。可以说没有领导观念的真正转变和心理上的准备,任何管理工具最终都会流于形式,这种心理上的准备既包括要充分认识到在过程中会遇到阻力,还要避免对标杆管理工具和对标对象的轻视。

项目的范围可以涵盖组织对自身的认知,以及对竞争、环境和客户的判断,还可以是直接调查客户的需求,项目既可以是战略性的,也可以是运营性的,在考虑的基础上做出合理的选择和取舍,确定标杆管理的项目。必须要格外注意的是没有一点人或组织是全能的,一定有其长处,同时存在短处,甚至长处和短处就是一枚硬币的两面,是对立统一的。究竟是让长板更长,还是要弥补短板,要由组织自身进行全面思考后决定,这是无法让他人替代的环节。

选择标杆是在明确要对标的项目后,选择对标的对象。标杆的选择分为内部和外部两种情况。

例如各分公司、各部门都能成为其他分公司、其他部门的对标标杆,就客户中心来说,客户服务的不同分中心之间和同一中心内部的不同班组之间都属于内部对标范围。

通常,外部标杆应具备两大特征:首先应具有卓越的绩效,应是行业中具有最佳实践的领先企业;其次应与本组织有相似的特点,或者在自己要改进的项目上极具优势,要具有可比性且确定在自己的管理实践中是可以模仿的。

外部标杆选择的科学性与否将必然的联系到第三步的标杆研究分析,并最后导致标杆管理能不能成功,必须慎重从事。

二是标杆小组对对标对象的认同程度,项目的执行者认为切实可行甚至比其行业地位、实力更重要;

例如,如果想提升客户满意程度水平,就不能找一家在产品营销售卖方面有优势的公司去对标,尽管这两个指标也有关联关系,但关联程度较弱。

在确定项目和确定标杆时,能借助一些工具,笔者将在后续文章中和大家分享。

自身的信息收集要以客户为中心。只有关注客户,关注客户的需求,并考虑怎么满足这些需要,组织才有存在的意义。标杆小组要获取组织中所有涉及客户的流程,详尽地记录流程中的所有的环节和实际发生的事例,必要时要以客户的身份与组织进行接触,只有对自身有利充分的了解,才能在标杆管理的过程中提出恰当的问题。

标杆小组必须让自己成为想要对之进行标杆管理的业务流程的专家,了解本公司业务实践主要有三种:

分解法(将该流程分解成若干的子流程,以确保了解整体流程和流程的每一细节)

发榜法(公布流程并鼓励全体内部员工坦言流程中存在的问题、收集可以改进的建议,并给予恰当的奖励)

在标杆管理中临时性的信息收集是常态,但持续性的标杆管理要建立竞争情报系统,帮助组织能随时关注来自客户和竞争对手的动态。

信息的获取通常来自三种方式:人际(与标杆对象有关系的人,如上下游、客户、内部员工等)、资料(公开的或者能够私下获得的信息、案例做法等)和活动(会议或者现场的考察等)。

需要注意的是,对作为标杆对象进行标杆管理比较的最佳场所不是在其办公室,而是在生产服务的第一线。通过观察一线员工是怎么样才能解决日常工作中的问题,以及如何实现用户需求,才能获得相关工作流程、态度和行为的第一手资料。例如美孚在对标温馨服务的标杆利兹卡尔顿酒店时,着重关注的就是酒店的大堂。

有了自身和对标对象的信息,就可以将双方的数据和做法放在一起作比较,通过对比发现双方的差距,深入分析存在差距的原因,在这个环节要透过现象看本质,不断地追问“为什么”,直至找到存在差距的最终的原因(具体做法可以借鉴丰田的“5Why分析法”),很多时候,一旦明确了原因,问题也就得到了解决。

例如,施乐公司发现,其制造成本高于日本公司的一个原因是其外购原料与日本企业存在巨大差异。外购的原料占其制造成本的70%,原料成本细微的下降就可以为其带来大量的收益。施乐将其供应商数量从最初的5000多个削减到后来的420个。不合格零件的比率从1980年的10‰下降到0.225‰,由于质量的提升,86%的质量检查人员分流到了其他岗位,95%的供应零件根本不需要检查。零件的供货时长从1980年的39周下降到8周,购买零件的成本下降了45%。

确定了差距和找到存在差距的原因之后,就要确定标杆管理中的具体目标,也就是通过标杆管理,组织要达到的具体水平。标杆小组所最终确定的目标要符合目标管理的SMART原则。

标杆小组要负责制定实现目标的具体计划并确保计划能够在组织内得到坚决的执行。

计划是实现目标的方案和途径。要将方案步骤具体化,逐一制定对策,要能够明确回答出方案中的“5W2H”即:

由谁负责完成(Who)、什么时间完成(When)、在何处执行(Where)、达到什么目标(What)、为什么制定该措施(Why)、如何完成(How to do)以及所要消耗的资源(How Much)。

计划制定之后就进入了实施阶段,也就是通过具体的行动来达成目标。在这一阶段除了按计划和方案实施外,还必须要对过程做测量和记录,要确认工作能够按计划进度实施。同时建立起数据采集,收集过程的记录等相关文档,为下一步的监控反思做好准备。

对行动的过程的监控是指来自计划执行人之外的监控,通常是领导的人或者专门的监控人员。目的是要从非参与者的角度看项目的实施和进展,确保不出现偏差和盲点,避免发生“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”的现象。

对标杆管理项目要进行反思,包括计划方案是否有效,目标是否达成,标杆管理是不是达到预想的效果等,有必要进行效果检查后才能得出结论。将采取的对策进行确认后,对采集到的证据进行总结分析,把完成情况同目标值作比较,看是不是达到了预定的目标。如果没再次出现预期的结果时,应该确认是否严格按照计划实施对策,如果是,就从另一方面代表着计划方案的失败,要重新进行最佳方案的探索与明确。

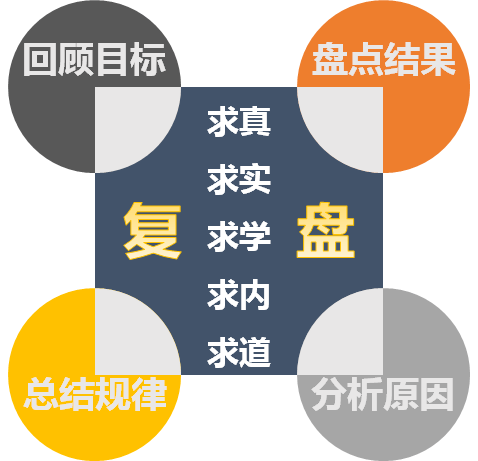

专门用于的反思工具是“复盘”,复盘是围棋中的一种学习方法,指的是在下完一盘棋之后,要重新摆一遍,看看哪里下得好,哪里下得不好,对下得好和不好的,都做多元化的分析和推演,以提高围棋水平,可以说“复盘”是为了“翻盘”。

美国陆军将这个理念用于一项任务后的检视(美军使用的名字为AAR,行动后反思),后来被推广到企业和个人管理中。

柳传志曾经说:我对自己的智商评价是中等偏上,情商较高,但是我和别人比,好像也没有特别大的优势,那我的优势是什么呢?是“勤于复盘”。

复盘不是自己骗自己,验证自己是对的;而是实事求是。不是流于形式,走过场;而是重在过程重现和找原因。不是追究责任,开批评会;而是重在改进和提高。不是强调客观,推卸责任,而是重在反思和自我剖析。不是简单下结论,刻舟求剑;而是重在找到本质和规律。

通常要问这样一些问题:当初行动的意图或目的是什么?想要达到的目标是什么?分解的目标是什么?有哪些里程碑?预先制定的计划是什么?事先设想要发生的事情是什么?

通常要问这样一些问题:实际发生了什么事?在什么情况下?是怎么发生的?亮点是什么?还有哪些不足或需要改进?

通常是要刨根问底,可以问这样一些问题:真实的情况与预期有无差异?如果有,为何会发生这些差异?哪一些原因导致我们没达到预期目标?失败的最终的原因是什么?如果没有成功的重要的条件是什么?

可以问这样一些问题:我们从过程中学到了什么新东西?得出什么规律(不轻易下结论)?如果有人要进行同样的行动,我会给他什么建议?接下来我们该做什么?哪些是我们可直接行动的?哪些是其他层级才能处理的?是否要向上呈报?

监控反思之后要开始新的标杆管理过程,标杆管理是一种方法,更是一种思想,通过不断的进行标杆管理达成组织的目标,最终实现组织的自我超越。