${resdataaccount_name}

产品详细介绍:

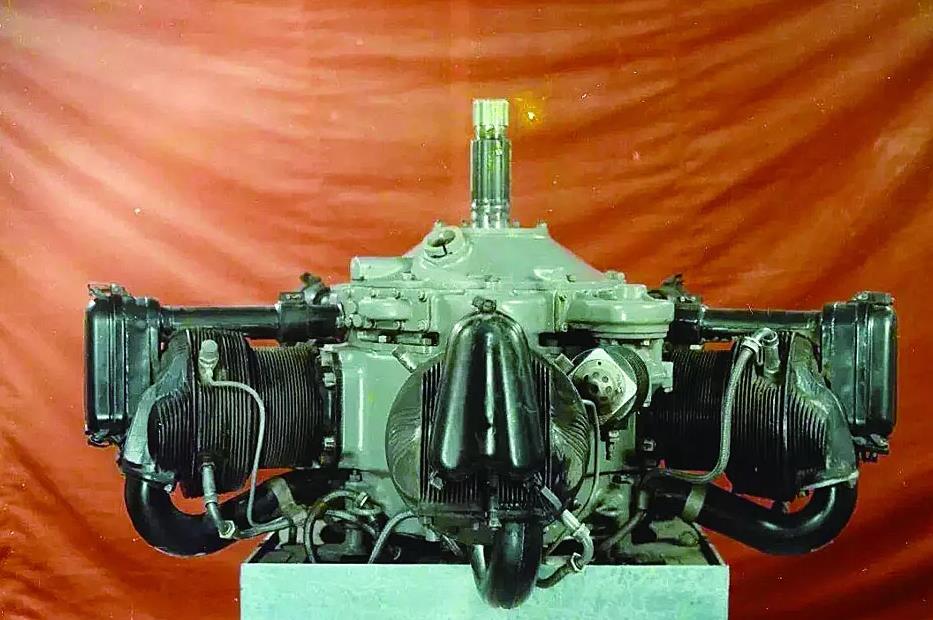

今天记者要讲述的这件老物件,是一台航空发动机。它是新中国航空发动机事业快速的提升的见证者,也是株洲航空工业史上的一块里程碑。

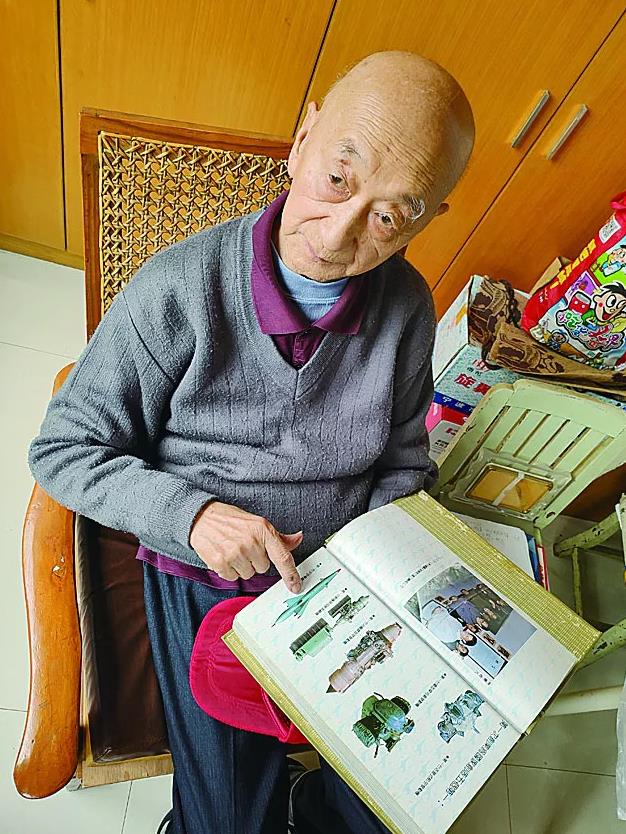

1952年,作为机械专业的优秀青年学子,18岁的朱定邦刚走出校园,就被选拔到株洲三三一厂(中国航发南方工业有限公司前身),参与了新中国第一台航空发动机的试制。

1951年4月,中央人民政府革命军事委员会和政务院联合发布《关于建设航空工业的决定》,成立了军委领导下的以、李富春为正、副主任的航空工业管理委员会。同时决定,五年内拨出相当于50—60亿斤小米的资金,试制两种航空发动机。

其中,M11航空发动机由几百种、上千个零部件组成。有限的时间里,几千张施工卡要编制,数不清的夹具、刀具、量具要制造,厂房要建设……对于刚刚建立的三三一厂来说,难度可想而知。

1952年,18岁的朱定邦从当时的四川省立重庆高级工业学校机械专业学校毕业,当时三三一厂来学校招人,朱定邦成为班里唯一被选上的学生。

M11的空压机上有4个铝铸件,铸件散热片多而薄,光洁度要求又高,面对如此巨大的困难,怎么办?当时三三一厂的条件十分简陋,一切都要从零开始。车间主任把朱定邦和若干车间技术尖子调来,成立了新品试制战斗小组,日夜奋战在工房。

“当时正值国民经济恢复时期,住房及其他条件很困难,但参加试制小组的干部、工人和技术人员,没有一个叫苦的。”朱定邦回忆,第一关就是一级气缸的模型问题,要用木磨刻出来还不能变形,木模师傅用东南亚进口的柚木,日夜战斗在工房,终于雕琢出符合标准要求的模型。

紧接着便是第二关——烧铸出合格的铸件。朱定邦和记者说,“雕琢出来的木模,工人师傅们真像爱护眼珠子般地爱护,经过多次失败、总结、改进,终于烧铸出全部符合技术方面的要求的铸件。当时我们敲锣打鼓向厂部报捷。”

“空压机铝合金铸件的试制成功,为试制M-11发动机打响了第一炮,去参加了的我们欣喜若狂,现在的人是很难理解当时大家激动的心情。”朱定邦回忆。

1954年,朱定邦到铝合金工段当上工段长,不久又升为车间副主任。这时,厂里的工作条件有了较大的改善。“车间先后来了两批苏联铸造专家,熔化设备也用上了电炉,砂型也被金属型替代,铸件的质量和数量都直线上升,工人的技术水平也有了较大的提高,这些都为M11整机毛坯国产化打下了良好的基础。”朱定邦说。

1954年7月26日,M11航空发动机的最后一批零部件加工完毕,装配工人奋战三昼夜后,成功完成了总装任务。

指挥人员一声命令,试车工推动操纵杆,发动机启动了。转速慢慢的变快,到达规定转速,一切正常。试车工伸出大拇指,掩盖不住的喜悦从其脸上荡漾开来。

1954年8月16日5时39分,M11航空发动机200小时长时间运行试车考核结束。在审查了有关联的资料、现场察看了发动机运转情况并对发动机进行分解检查后,鉴定委员会签署了鉴定意见:“三三一厂所制五零号机,性能符合苏联技术方面的要求,可保证第一次入厂定期工作之前的常规使用的寿命为200小时,批准进行批生产。”

当职工们得知自己亲手制造的航空发动机通过了国家鉴定后,激动地相互拥抱,欣喜伴着泪水,久久不愿散去。

“更让人兴奋的是,(1954年)10月25日,毛主席亲笔签署了对全厂职工的嘉勉信。”朱定邦回忆,当时嘉勉信被复制扩大后,悬挂在厂里的中苏友好桥的“山鹰画刊”旁,每当大家看到它,一股自豪感就涌上心头。

第一台航空发动机研制成功之后,三三一厂相继成功研制出我国第一枚空空导弹、第一台重型摩托车发动机、第一台地面燃气轮机、第一台涡桨发动机等,填补了国内10多项产品空白。现在,三三一厂已发展成为中国中小航空发动机研制生产基地。

也是从那时开始,我国航空发动机事业进入新阶段,涡喷、涡桨、涡轴、涡扇等系列发动机先后在中国航空发动机研制者手中开花结果——

1958年5月,中国航发黎明(原国营四一○厂)自行设计的第一台涡轮喷气式发动机——喷发-1A试制成功,两个月后试飞成功;

1962年,三三一厂奋发图强、自力更生,在一年零九个月的时间内试制成功活塞6航空发动机;

1968年12月,经过8年艰苦卓绝的奋斗,中国航发东安(原国营东安机械厂)研制成功第一台涡桨5发动机首台样机,涡桨5系列为国产中型客机持续提供动力。

他说,见证了M11的“破土而出”,虽然曾经有过苦痛,但正是这种苦痛酿造了今天的幸福果实。